夫と“一緒に”子育てすること

産後クライシスでダダ下がりした妻の愛情はその後、本当にもどることがないのでしょうか。こちらは、東レ経営研究所ダイバーシティ&ワークライフバランスの調査による女性の愛情曲線グラフ。

これによると、確かに出産後、妻の夫への愛情はぐっと下がります。ですが、その後、「

低迷するグループ」と「

回復するグループ」の2パターンに分かれていきます。

結婚直後は愛情の配分先のトップは「夫」ですが、これは一時期のあだ花に過ぎません。子供が生まれると子供がトップの座につき、夫への愛情はがくっと下がります。その後、徐々に回復していくグループと、 低迷していくグループに二極化します。

パパの育児と愛情曲線!?|東京ウィメンズプラザ|みらいくん・みらい手帳

あんなに大好きで結婚した夫への愛情が「あだ花」……。ちょっとせつないですが、子どもがなによりもかわいいのは事実なので仕方ない。

では、低迷グループと回復グループに、どんな違いがあるのでしょうか?

大変な乳幼児期に「夫と二人で子育てした」と回答した女性たちの夫への愛情は回復し、「私一人で子育てした」と回答した女性たちの愛情は低迷します

「産後クライシス」は、いつ終わるのか?|東洋経済ONLINE

つまり、産後クライシスを回避する、または回復するカギは「

夫と共同で子育てをする」ということ。

では、「夫と共同で子育てをする」ことについて、夫にどうしてもらったらいいのか、夫に対してどういう心構えを持ったらいいのか。アプローチを考えていきましょう。

・夫へのアプローチ法

・妻自身の期待値の調整(夫に対する妻の心構え)

仲間意識の正体は?

妻が夫に求める仲間意識の正体。それは、

ねぎらいや癒しではないでしょうか……。

『NHKスペシャル ママたちが非常事態!?』で行った調査によると、夫が妻の育児相談に真剣に耳を傾けているだけでも、妻のリラックス状態が安定して続くということがわかったのです。

物理的に子育てを分担することももちろん大切ですが、一人で頑張る母親たちのつらさを理解し、共感し、「よくがんばってるね」と認めてあげることが、オキシトシンの作用でイライラを感じやすいママたちの心を安らがせ、円満な夫婦関係にもつながると考えられるのです。

NHKスペシャル ママたちが非常事態!? ~最新科学で迫るニッポンの子育て~

また、ベネッセ次世代育成研究所の調査によると、「

夫はよくわたしの家事や子育てをねぎらってくれる」という質問に、産後、夫への愛情を高いレベルで維持しているグループは「あてはまる」と

72.1%が答えましたが、愛情が低下したグループは「あてはまる」と答えた人の割合が

25.8%にとどまっています。

夫に育児参加をしてもらうことは産後クライシス回避にはおそらく役立つかもしれません。が、

「夫が淡々と無機的に家事育児に協力をするだけだったり、バラバラで動いていしたりするのでは足りない」と妻は思う、ということなのではないでしょうか。

夫と一緒の子育てには「仲間意識」が大事!

もし夫の仕事が忙しく実質的に家事育児に参加できていないとしても、次のような声かけがあれば、妻の気分は大分ラクになるはずです。

・君は本当によくやっているね!

・君のおかげで子どもが元気に育っている。

大人になると「言葉よりも行動で結果を示せ」なんて言われますが、産後クライシスに関しては、「行動より言葉」がポイントになりそうですね!

産後クライシスの回避には、夫と一緒に子育てをすること、さらに夫と仲間意識を持てることが妻にとっては大切。

夫へのアプローチ法

夫に育児参加してもらうにはどうしたらいいのでしょうか。おさえるべきポイントは3つあります。

・父親の自覚

・夫の家事参加

・妻の心身の変化への理解をうながす

「父親脳を作れ!」夫に父親の自覚を持ってもらうには……

女性の脳はマルチタスク型。これは、乳幼児期の子育てに対応できるよう特別に進化したのだとされています。

一方、男性の脳はモノタスク型。一気にひとつのことに集中することが得意です。もちろん、これは傾向の話ですが、夜中に子どもが泣いているのに、夫はまったく目覚めないタイプなら男性的な脳の持ち主ということかもしれません。

とはいえ、男性脳の夫でも

父親脳をある程度作ることは可能です。こちらもポイントは3つ。

・育児情報を頭に入れてもらう・オキシトシンを高める・父子の接触を増やす育児情報を頭に入れてもらい、夫婦の情報格差を減らし、オキシトシンを高めて子どもへの愛情を高める。また、できるだけ父子の接触を多くすること。

育児記録などのグッズを利用し、育児情報を共有するのも。

・育児ノート(育児情報共有アプリ)

・夫婦(めおと)産後手帳

※父親脳の作り方については、詳しくはコチラの記事をどうぞ!

(近日更新予定)

>>>父親脳を作れ!子育て非協力で妻がイライラする夫を育児旦那にする方法

夫の家事参加

妻が子どもの世話をしている間に、夫に家事をしてもらうことだって妻にとっては助かるもの。

そのためには、夫に

具体的に協力をあおぐことです。夫には「言わなくてもやってくれるだろう」という期待は禁物。

「こっちは子育てで大変なんだから、手薄な部分の家事を自分で察してやってよ」より、具体的に明確にやってほしいことを伝えた方がお互いのためです。

次のようにピックアップして、夫はなにができるのか、妻は何をしてほしいのか話し合えるとよいですね。

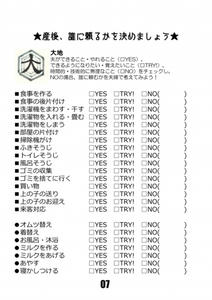

こちらは厚生労働省発行の「父親の仕事と育児両立読本」からの抜粋。

【家事・育児の種類】

育児

・赤ちゃんの頃

沐浴・オムツ交換・ミルク・離乳食・寝かし付け・着替え・あやす、遊ぶ

・幼児期以降

一緒にお風呂・一緒に食事・寝かし付け・一緒に遊ぶ・子どもの送迎、移動・子ども関係の行事参加・子どもの傷病時の対応・話を聞く、話をする・理解を示す・叱る、ほめる・悩み相談、アドバイス・勉強を教える

家事

食事作り・お弁当作り・食事の後片付け・片付け、整理整頓・掃除・洗濯・アイロンかけ・ゴミ出し・買い物・住居のメンテナンス・買い物

父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランス ガイド~|厚生労働省こちらは(株)アイナロハが発行する「夫婦(めおと)産後手帳」より。

所沢の家事代行:産前産後サポート「ままのわ」 夫婦 産後手帳

所沢の家事代行:産前産後サポート「ままのわ」 夫婦 産後手帳

妻の心身の変化について説明しておく

相手が大変な状況にいることが理解できてはじめてねぎらいの言葉は出てくるもの。

ねぎらおうにも相手の状況を理解しないと難しいのです。だから、妊娠出産にともなう妻の心身の大変動について夫に説明しておきましょう。出産後ピンチに陥った状態で感情的に説明するよりも、妊娠中から落ち着いた状態で話をしておい方よいかもしれませんね!

「産後、もしかしたら私はこれこれこういう状態に陥るかもしれない。頭に入れておいてほしい。フォローしてほしい」産後、夫からのフォローが得られないと産後クライシスに陥って愛情がダダ下がりすること、また女性にとって産後の恨みは一生消えないものであることも伝えておくとよいかも!

脅しているみたいですが、事実なのでしょうがない。できれば、明確なデータや医学的根拠を示してあげてください。

>>>産後クライシスの意味・原因とは?なぜ産後に旦那が嫌いになるの?夫への期待値を下げる方法

産後クライシスが発生するのは「夫への期待値が高すぎる」ことも考えられます。期待にこたえてもらうのも大事ですが、妻から夫への期待を下げておくことも大事。

さきほどの、ベネッセ次世代育成研究所のデータによると、夫がねぎらってくれているのに愛情が低下する妻が25.8%いますよね。

これは夫の稼ぎが悪いのか、浮気したのか!?夫側の問題も考えられますが、妻の期待値が高いというのもひとつの原因のように思います。

【夫への期待値を下げる方法】・夫以外で頼れる相手・サービスをできるだけ多く作る

・家事の省力化

・イクメン神話を信じ過ぎない

・夫の実情を理解する

育児で頼れる相手を夫以外にできるだけ多く作る

育児は助けてくれる相手が多ければ多いほどよいもの。夫ばかりに期待するのではなく、頼れる相手やサービスを確保しておきたいですね。

・親戚

・ママ友

・地域のつながり

・公的支援機関

【公的支援機関】

・子育て支援センター

・シルバー人材センター

・ファミリー・サポート・センター

自治体の子育て支援センターでは、育児相談や母親学級、親子サロン、子育てサークルなどを開催して子育て支援活動をしています。

子ども・子育て支援|厚生労働省公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ファミリー・サポート・センター他にも、子育て支援をしている地元のNPO法人なども調べてみてはいかがでしょうか。

各地のひろば・会員ネットワーク|NPO法人子育てひろば全国連絡協議会夫婦がさまざまな人の助けを借りて子育てをする家庭の方が、スムーズに社会に出て行ける子になりやすいのではないかと思います!

家事の省力化

「1日中、子育てだけできれば楽しいのにな~」こんな夢想をしたことはありませんか。里帰り出産中は、実家の母が上げ膳据え膳で子育てだけに集中できたのに、今は誰にも頼れずワンオペ育児。あの頃はよかった……。

できるだけ家事の省力化をはかって、妻だけに負担が集中する状態を回避しましょう。

・やらなくてもよい家事、最低限やるべきタイミングを洗いだす・家事の外注(アウトソース)・三種の神器(ルンバ・食洗器・乾燥器)を導入イクメン神話を信じ過ぎない

ちまたに転がるイクメン神話のかずかず。ママ友旦那は、おむつ交換も沐浴もいとわない。タレントのあの人は男性なのに育児休暇をとって積極的に育児参加してる。なのに、うちの旦那は……。

なんて比べ出すとキリがない。そもそもママ友同士の会話だって100%本当のことを言っているわけでもありません。以前にも育休をとる!とアピールした議員の不倫騒ぎもあったくらいですし。

「

子どもができたら夫は変わってくれるんじゃないか??」「

イクメン化するのではないか?」という妻の期待。確かに子どもがうまれて子煩悩になる男性もいます。ですが、すべての夫がそうなるわけでもなく……。

自分を苦しめるくらいなら、イクメン神話については話半分に聞いておいた方がよいようです。

子育てについての夫の実情・能力を理解する

「どれだけうまく子育てができるか競争」があるとしたら。夫は最初からハンデをせおっているようなもの。

・女性ほど子育てに適している脳の仕様になっていない・子どもといっしょに過ごす時間が少なく経験が積めない・自分の子だという確信がイマイチ持てないでいる十月十日(とつきとうか)お腹の赤ちゃんと一緒に過ごしてきたママと違って、父親にとって赤ん坊とは「いきなりあらわれた安眠を妨害する宇宙人」のようなもの。なかなか自覚が持てないのもやむを得ないことなのかも。

また、出産前までは妻の関心が自分に向いていたはずなのに、子どもが生まれてから母子の蜜月関係の蚊帳の外にされた気分。

夫にとっても子どもが生まれたことでのとまどいがいろいろあるのかもしれません。

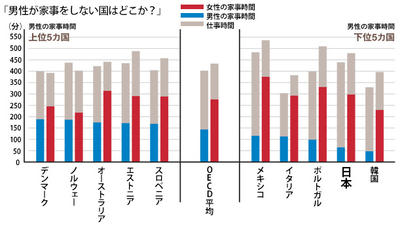

一方、夫は物理的に子育てに時間が費やせないのも実情です。日本男性は仕事時間世界一を誇っています。

子育て世代の男性の労働時間が長く、2008年度の生活基本調査によると、40~44歳の男性が最も長く働いている。彼らは5年前、35~39歳の時の調査でも最長労働時間であり、継続的に子育てから疎外されている世代なのである。

父親の育児参加とその支援について

「俺だって大変なんだよ」その夫の言葉にウソはないということもあるわけで。

かといって、ダラダラ寝てたりゲームをしてたりで、家にいるのに育児に参加しない夫に腹を立てている妻も多いかと思いますが……。

>>>ゲーマー夫の生態を探れ!家事しない・育児しない・会話なし・徹夜で睡眠不足…… ともかく、夫が妻と“

まったく同じように”育児をこなすのは現実味がないのです。

また、育児について「妻よりできないならもっとガンバロー!」というタイプの夫は少なく、ちょっと妻がダメ出しするだけで、育児へのモチベーションがダダ下がりする夫が多いのですから……。

6~7割がたクリアしてくれたらとりあずOK!というスタンスが妻にとっても気楽かもしれません。

まとめ

今回は、産後クライシスの対策について考えてみました。現実的な路線としては、妻は夫への期待をさげ、かつ夫が子育てに参加するようはたらきかける。両方アプローチするのがよいのではないでしょうか!

PR